学芸員のひとりごと 令和2年10月~令和3年3月

御卒業おめでとうございます(3月3日)

3月3日は刈谷市内の中学校で卒業式が行われます。19日には市内の小学校で卒業式が行われる予定です。卒業を迎えられる皆さん、御卒業おめでとうございます。

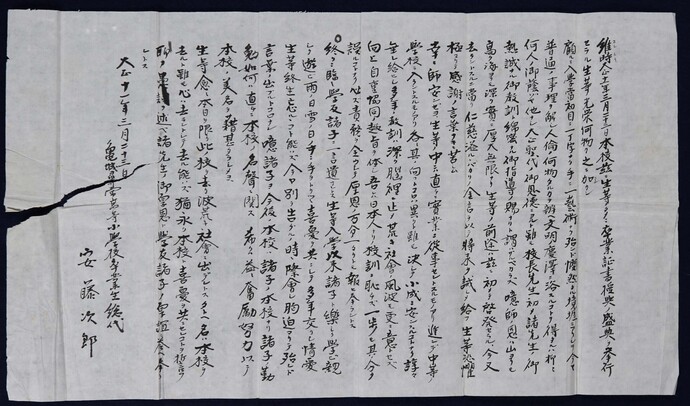

卒業にあたって、今回は約100年前の大正11年(1922)に行われた亀城尋常高等小学校の卒業式での答辞を御紹介します。

答辞は、自分たちのために卒業式が開催されたことへの謝辞に始まります。入学当初は文字や芸術の知識がなかった自分たちが、先生方の御指導によって、物事の道理や人としての倫理を身に付けることができたと、お礼が述べられます。「師の恩は山よりも高く、海よりも深く、実に厚大無限なり」と最大級の謝辞が続きます。

そして、自分たち卒業生は、実業の道に進んだり、進学したりとそれぞれの進路に進んでも、「社会の波風」をものともせずに「向上」「自重」「協同」という亀城尋常高等小学校の校訓を体現することで学恩に報いていきたい、と決意を表明します。

卒業生の進路として中等学校への進学が挙げられていますが、刈谷では大正8年に亀城尋常高等小学校の一部を仮校舎として、愛知県立第八中学校(のち刈谷中学校に改称、現在の愛知県立刈谷高等学校)が開校しています。中学校進学希望者の増加という当時の様子が、答辞にも反映されています。

続けて、学友たちに語りかけながら学校での思い出を振り返ります。「入学以来楽しく学び、親しく遊び、雨の日、雪の日、手に手をとりつつ喜憂を共にして多年交りし情愛、生等終生忘るる事能はず」と、共に過ごした学校生活を懐かしみ、生涯忘れることはできないと述べます。学校生活を共に過ごした仲間たちへの思いがうかがわれます。

最後に、卒業しても心は母校とともにあると述べ、答辞は締めくくられています。全体をとおして、格調高く、恩師への謝辞や同級生との温かな交流が率直に述べられ、卒業にあたっての決意も記されています。

亀城尋常高等小学校は、現在の亀城小学校の前身にあたり、明治41年(1908)に刈谷第一尋常小学校に亀城高等小学校を併置して開校しました。これにより、義務教育期間の尋常小学校6年間、進学を希望する場合はさらに高等科に2年間通うことになりました。尋常高等小学校にはあわせて8学年、すなわち、おおよそ現在の小学1年生から中学2年生にあたる年代の子どもたちが在籍していたことになります。

また、「卒業」とは、近代的な学校が始められた当初は、進級に必要な試験に合格したという意味で使われた言葉でした。就学者の増加や学校制度が整えられるにつれて、現在の「教育課程を学び終えた」という意味で使われるようになりました。卒業式は、公立小学校では明治13年頃から行われていたことが確認されており、明治10年代末に普及し、明治30年頃には全国的に定型化しました(有本真紀『卒業式の歴史学』講談社選書メチエ、2013年)。

刈谷での卒業式の具体的な様子の調査はこれからの課題ですが、卒業式が様々な学校の式典や行事の中でも早い時期に行われ始め、変化を伴いながら、現在に至るまで続けられていることは確かでしょう。

約100年前の答辞に導かれながら卒業式に思いをめぐらせてみました。おそらく、この1年間は、今までとは大きく異なった学校生活となり、終生忘れられない1年を過ごされたことと思います。最後にあらためて卒業される皆さんの御健勝と御活躍をお祈りします。

(注)史料の引用にあたり、カタカナをひらがなに改め、読点を付す等一部書き改めました。

復刻版時刻表を開いてみれば2駅目~1日でどこまで行ける?関東・東北編~(2月10日)

さて、前回に引き続き「復刻版時刻表」を使って旅をします。(「復刻版時刻表」については前回の投稿をご覧ください)

今回は東に向かい、東海道本線、さらに東北本線で北を目指すことにします。

まずは現在の時刻表、刈谷を6時31分に出て、浜松、熱海と乗り換えます。静岡県を横断する浜松-熱海間の普通列車は、最近では珍しい長距離普通列車(152.5km)です。熱海からは「湘南新宿ライン」を使って宇都宮へ。この湘南新宿ラインや東京駅・上野駅を抜ける「上野東京ライン」は乗りとおす事が少ないため気づきにくいのですが、意外と長距離列車で熱海-宇都宮間は217.9kmもあります。これは刈谷駅から大阪駅(214.8km)とほぼ同じ距離です。

宇都宮までは一気に行けるのですが、ここからは細かな乗換で郡山まで行きます。郡山から仙台、そして一ノ関へは乗車時間もそれなりで、夕闇の中、ひたすら北へ。岩手県の北上には22時55分着。盛岡まで行きたかったところですが、これ以上北へ行くことはできませんでした。運賃は11,330円です。

つづいて、昭和63年の時刻表です。刈谷から浜松まで行ける電車は6時27分発でした。熱海までの行程はほぼ変わりません。熱海からは東京行きで2時間、東京・上野間は山手線・京浜東北線がありますが、時刻表には細かい時刻が掲載されていません。ここでは移動と乗換で20分とみて、13時36分の黒磯行に間に合うと仮定します。黒磯からは福島行があり、以降も各1時間以上の長距離移動で、一ノ関まで行くことができました。前回と同じく、昭和63年と現在ではそこまでの違いはありませんでした。運賃はちょうど1万円ですので、距離を考えるとほとんど(消費税増額分程度しか)変わりません。

最後に昭和39年を見てみましょう。当時は刈谷から(なんと!)東京行きがあります。この電車は大阪発東京行きの夜行普通列車です。8時間の移動で東京に着いて、山手線・京浜東北線を乗り継いで上野に着くと、ここから一番遠くまで行けるのは福島行15時54分発でした。もちろん、東北本線はいくつも列車が走っているのですが、乗継の便が悪くてこの列車になってしまいました。東京では2時間の待ち合わせ時間があるため、東京観光ができます。ちなみに、東京タワーは昭和33年に建設されていますので、東京タワーに上ることもできます。

福島は22時40分着。乗換は1回しかありませんが、乗車時間はたっぷり15時間です。運賃はなんと1,280円。当時の物価は、現在のおおよそ10分の1から8分の1程度、国鉄の初乗り運賃が10円であることを考えても、そこまで安いわけではありません。

いかがでしたでしょうか。

緊急事態宣言の延長など、リアルな旅を楽しめない状況ではありますが、時刻表の妄想なら無限に旅ができます。

次はどこへ行きましょうか…。

| 令和3年 | 昭和63年 | 昭和39年 | ||

|---|---|---|---|---|

| 刈谷 | 発 | 6時31分 | 6時27分 | 5時14分 |

| 浜松 | 着 | 8時03分 | 7時59分 | ↓ |

| 発 | 8時10分 | 8時13分 | ↓ | |

| 熱海 | 着 | 10時43分 | 10時56分 | ↓ |

| 発 | 11時34分 | 11時12分 | ↓ | |

| 東京 | 着 | ↓ | 13時13分 | 13時27分 |

| ↓ | ||||

| 上野 | 発 | ↓ | 13時36分 | 15時54分 |

| 宇都宮 | 着 | 15時11分 | ↓ | ↓ |

| 発 | 15時21分 | ↓ | ↓ | |

| 黒磯 | 着 | 16時11分 | 16時35分 | ↓ |

| 発 | 16時20分 | 17時26分 | ↓ | |

| 新白河 | 着 | 16時44分 | ↓ | ↓ |

| 発 | 16時56分 | ↓ | ↓ | |

| 郡山 | 着 | 17時35分 | ↓ | ↓ |

| 発 | 17時46分 | ↓ | ↓ | |

| 福島 | 着 | ↓ | 19時25分 | 22時40分 |

| 発 | ↓ | 19時31分 | ||

| 仙台 | 着 | 19時56分 | 20時53分 | |

| 発 | 20時00分 | 20時58分 | ||

| 一ノ関 | 着 | 21時32分 | 22時43分 | |

| 発 | 22時13分 | |||

| 北上 | 着 | 22時55分 |

※乗換駅以外は↓の表記としています

復刻版時刻表を開いてみれば1駅目 1日でどこまで行ける?山陽・九州編(1月11日)

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

さて、今年1回目から博物館とは関係のないテーマで恐縮ですが、皆様は「時刻表」をお持ちでしょうか。

スマートフォンのアプリが普及して、電話帳同様に「過去の遺物」となってしまった感もありますが、駅の窓口では健在です。現代でもJRの時刻表はJTBと交通新聞社の2社が発行しており、書店で平積みもされています。

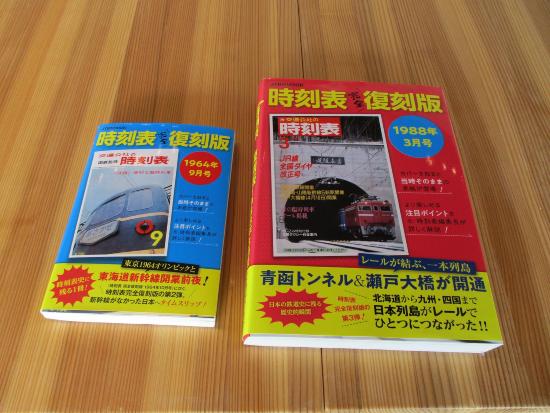

一昨年、時刻表界を揺るがす(?)大事件が勃発しました。時刻表の「完全復刻版」がJTBパブリッシングから出版されたのです。「時刻表=実用品」という常識を覆すもので、貴重な歴史資料にもなりうるものです。現在出版されているのは昭和39年(1964)9月号・10月号と昭和63年(1988)3月号の3冊です。昭和39年の2冊は東海道新幹線開業前後の比較ができるもの、昭和63年は青函トンネルと瀬戸大橋の開通に伴い、当時のキャッチフレーズ「一本列島」が誕生した時のものです。

ここではこの復刻版時刻表を使い、様々な「妄想旅」をしてみたいと考えています。

まず第1回目は「1日でどこまで行ける?」です。刈谷駅から普通列車(運賃のみで乗れる列車)でどこまで行けるのか。新幹線や特急列車を使わない条件で、ひたすら西に向かいます。

まずは現代(令和3年(2021)1月)から。

刈谷を5時34分の始発で出ると大垣、米原、姫路…と乗り換えていき、18時40分に下関着、21時22分には久留米着で23時42分に八代まで行くことができます。乗換は12回、運賃は12,870円です。

つづいて、昭和63年の時刻表ではどうか。

刈谷の始発は5時41分、当時は東京発大垣行の通称「大垣夜行」が始発でした。大垣着6時57分で7時9分発の普通・西明石行で大阪まで出ます。大阪で新快速・姫路行に乗り換えて姫路10時55分着、11時1分発の山陽線普通・三原行に乗り換えます。およそ3時間乗車して三原には13時57分着、ここで後から来る普通・岩国行に乗って岩国16時12分着、岩国では広島から来る普通電車に乗り換えて下関まで行くことができます。下関19時34分着。下関は20時27分発荒尾行が一番遠くまで行ける列車ですので、1時間ほど待ち合わせになります。ふぐ…には少し時間が足りないか、駅前で寿司なら間に合うと思います。20時27分に荒尾行に乗って23時48分に熊本県の荒尾着。荒尾は炭鉱の町として有名でしたが、平成9年に三池炭鉱が閉山。当時はまだ活気が残っていたのでしょうか…。乗換は7回、運賃は10,800円です。現代とは行ける距離も80km程しか変わらないため正直、昔という感じはしません。

そこで、昭和39年9月の時刻表を見てみます。

刈谷の始発は前日夜、東京を23時ちょうどにでる大垣行準急「東海7号」(5時28分発)です。今回の条件では準急に乗れませんので、前日夜23時30分に東京を発つ大阪行き普通(!)に乗ることになります。この列車は5時57分発で、大阪に10時47分に到着します。大阪では1時間以上の待ち合わせで、12時05分発の広島行に乗ることになります。…が、これがとんでもなく乗車時間が長い。広島着はなんと8時間後の20時21分です。広島でも1時間の待ち合わせで、21時39分発の徳山行に乗れます。今回のルールでは、これが最も遠くまで行く列車で、徳山着は日付をまたいだ0時05分です。「今回のルールでは」とあえて書いたのは、この頃は夜行の普通列車がたくさんあったからです。京都を14時40分に発つ普通列車鳥栖行があるので、これに乗るのであれば京都で観光もできちゃいます。ちなみに鳥栖着は翌朝8時59分着。およそ18時間の座席移動です。今ではとてもできない旅ですね。

刈谷から徳山までの乗換はわずか2回、運賃は1,290円です。

お付き合いいただき、ありがとうございました。

| 発着 | 令和3年 | 昭和63年 | 昭和39年 | |

|---|---|---|---|---|

| 東海道本線 刈谷 |

発 |

5時34分 |

5時41分 |

5時57分 |

| 東海道本線 大垣 |

着 |

6時49分 |

6時57分 |

↓ |

|

発 |

6時52分 |

7時09分 |

↓ |

|

| 東海道本線 米原 |

着 |

7時27分 |

↓ |

↓ |

|

発 |

7時29分 |

↓ |

↓ |

|

| 東海道本線 大阪 |

着 |

↓ |

9時42分 |

10時47分 |

|

発 |

↓ |

9時45分 |

12時05分 |

|

| 山陽本線 姫路 |

着 |

10時08分 |

10時55分 |

↓ |

|

発 |

10時09分 |

11時01分 |

↓ |

|

| 山陽本線 相生 |

着 |

10時28分 |

↓ |

↓ |

|

発 |

10時29分 |

↓ |

↓ |

|

| 山陽本線 岡山 |

着 |

11時38分 |

↓ |

↓ |

|

発 |

11時47分 |

↓ |

↓ |

|

| 山陽本線 福山 |

着 |

12時45分 |

↓ |

↓ |

|

発 |

12時52分 |

↓ |

↓ |

|

| 山陽本線 糸崎 |

着 |

13時20分 |

↓ |

↓ |

|

発 |

13時23分 |

↓ |

↓ |

|

| 山陽本線 三原 |

着 |

↓ |

13時57分 |

↓ |

|

発 |

↓ |

14時12分 |

↓ |

|

| 山陽本線 広島 |

着 |

↓ |

↓ |

20時21分 |

|

発 |

↓ |

↓ |

21時39分 |

|

| 山陽本線 岩国 |

着 |

15時34分 |

16時12分 |

↓ |

|

発 |

15時38分 |

16時22分 |

↓ |

|

| 山陽本線 徳山 |

着 |

↓ |

↓ |

翌0時05分 |

| 山陽本線 下関 |

着 |

18時40分 |

19時34分 |

|

|

発 |

18時47分 |

20時27分 |

|

|

| 鹿児島本線 小倉 |

着 |

19時11分 |

↓ |

|

|

発 |

19時29分 |

↓ |

|

|

| 鹿児島本線 久留米 |

着 |

21時22分 |

↓ |

|

|

発 |

21時24分 |

↓ |

|

|

| 鹿児島本線 銀水 |

着 |

21時56分 |

↓ |

|

|

発 |

22時01分 |

↓ |

|

|

| 鹿児島本線 荒尾 |

着 |

↓ |

23時48分 |

|

| 鹿児島本線 八代 |

着 |

23時42分 |

|

|

※乗換駅以外は↓の表記としています

このページに関するお問い合わせ

歴史博物館

〒448-0838

刈谷市逢妻町4丁目25番地1

電話:0566-63-6100 ファクス:0566-63-6108

歴史博物館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。